Souvent silencieuse au début, la scoliose peut rester indolore mais n’en est pas moins contraignante :

altération de la fonction respiratoire, douleurs chroniques à l’âge adulte, impact sur l’image corporelle et la confiance en soi. La médecine conventionnelle dispose de solutions efficaces (corset, chirurgie, kinésithérapie), mais celles-ci répondent principalement aux aspects mécaniques. Or, la scoliose est aussi – et peut-être surtout – une

pathologie de l’adaptation posturale.

C’est dans cette zone grise entre biomécanique, proprioception et adaptation que l’

orthokinésie apporte une approche novatrice.

Les différents types de scoliose.

1. Comprendre la scoliose à travers la dynamique posturale

1.1. Une pathologie multifactorielle

La scoliose idiopathique ne se résume pas à une colonne vertébrale « qui se tord ». Elle est le résultat d’un

déséquilibre dans l’intégration neurosensorielle du corps, qui conduit à une adaptation anormale de la posture. Plusieurs facteurs sont étudiés :

-

Facteurs génétiques : terrain familial fréquent.

-

Facteurs neurosensoriels : troubles de l’oculomotricité, asymétries vestibulaires, désordres mandibulaires.

-

Facteurs biomécaniques : asymétries de croissance, différences de longueur des membres, faiblesse musculaire.

1.2. L’adolescence : un moment clé

La période pubertaire est un temps critique, car la vitesse de croissance osseuse dépasse parfois la capacité musculaire et proprioceptive à stabiliser le corps. Le rachis devient alors le lieu privilégié des

déséquilibres d’adaptation.

1.3. Une posture perçue comme « normale »

1.3. Une posture perçue comme « normale »

La grande spécificité de la scoliose est que le patient se sent souvent droit alors que son corps est désaligné. Le système proprioceptif s’adapte à la déformation et

intègre le déséquilibre comme une norme interne. C’est ce piège perceptif que l’orthokinésie vise à déverrouiller.

2. Limites des approches classiques

2.1. Le corset

Il

freine l’évolution mais ne restaure pas la dynamique musculaire ni la perception posturale. La contrainte externe stabilise, mais ne rééduque pas.

2.2. La chirurgie

Indispensable dans les formes sévères (Cobb > 40-50°), elle corrige mécaniquement l’axe, mais au prix d’une perte de mobilité et parfois de douleurs résiduelles.

2.3. La kinésithérapie conventionnelle

Elle améliore la souplesse, la force et la ventilation, mais

reste souvent centrée sur des exercices symétriques qui ne tiennent pas toujours compte du caractère asymétrique et compensatoire de la scoliose.

Ces approches traitent le visible, mais pas toujours l’invisible : la mémoire tissulaire, la perception proprioceptive, la stratégie adaptative du corps.

3. L’orthokinésie : une nouvelle voie thérapeutique

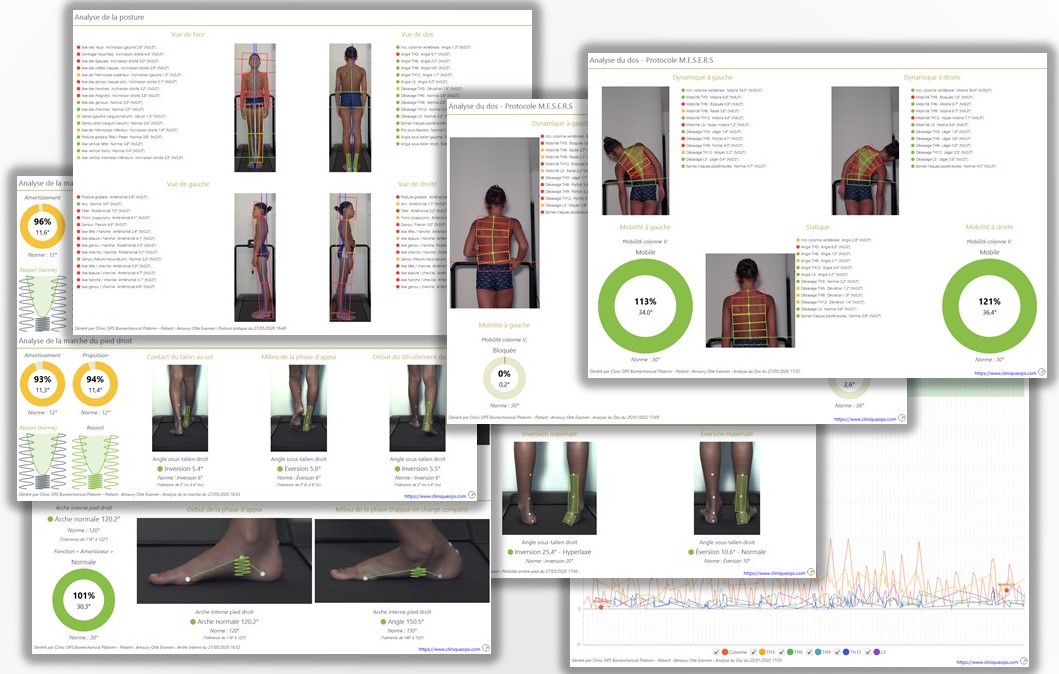

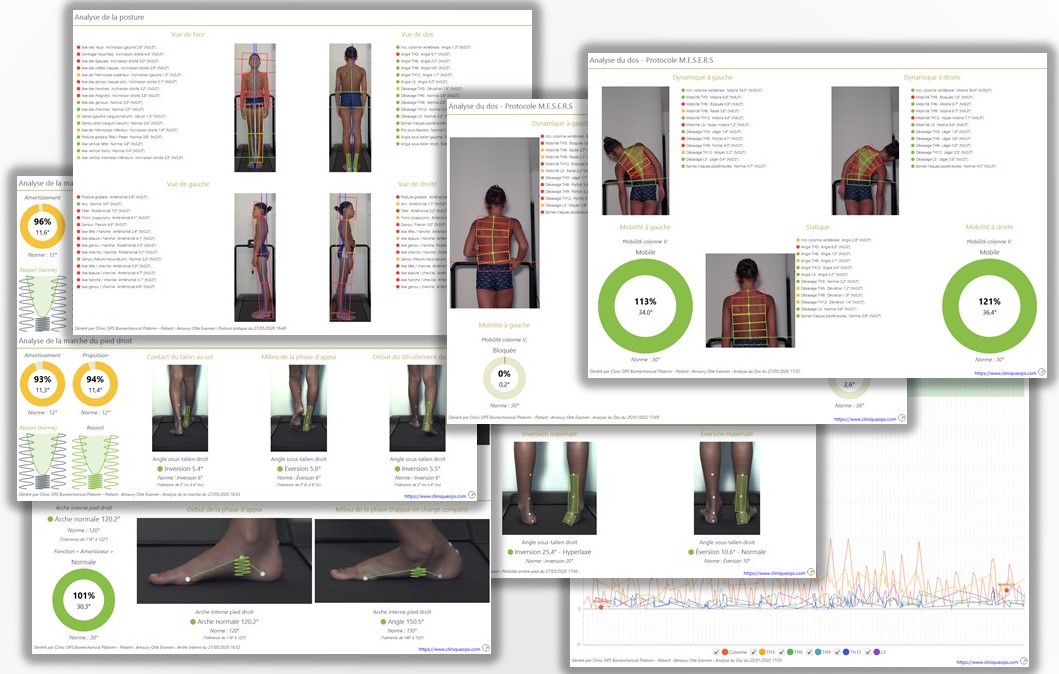

3.1. Une analyse dynamique et fonctionnelle

L’orthokinésiste ne se limite pas à observer la courbure en statique. Il recherche le déséquilibre

en mouvement, dans la marche, la course, la respiration. C’est dans l’action que les compensations apparaissent, et c’est aussi dans l’action qu’elles peuvent être corrigées.

3.2. Retrouver la lésion originelle

La scoliose n’apparaît pas au hasard : elle s’enracine dans un geste, une asymétrie initiale, un déséquilibre primaire (oculaire, mandibulaire, plantaire…). L’orthokinésie cherche à retrouver cette empreinte pour

rééduquer le corps à partir de son origine fonctionnelle.

3.3. La technique du miroir inversé

À l’aide de sangles élastiques orthokinésiques, on

accentue volontairement la courbure scoliotique. Cette exagération paradoxale oblige le système neuromusculaire à activer les chaînes opposées pour se redresser. C’est une rééducation par contraste, qui réveille les capteurs internes et déclenche une

auto-correction active.

3.4. L’intégration multisensorielle et proprioceptive

La scoliose ne vient pas que du dos. Elle peut être liée à des

entrées proprioceptives posturales défaillantes :

-

Une instabilité plantaire corrigée par des activateurs dynamiques (Kinepod, Orthes, Tedop).

-

Une occlusion perturbée modulée par les gouttières actives buccales (Kinepod/Tedop).

-

Une dysharmonie oculomotrice rééduquée grâce aux planches orthoptiques.

Ces outils ne se contentent pas de soutenir : ils

stimulent activement les capteurs posturaux pour créer une réponse corrective. Parallèlement, la

thérapie manuelle orthokinésique joue un rôle majeur dans la libération des

points de fixation fasciaux et musculaires, permettant de restaurer une élasticité tissulaire et un mouvement libre.

3.5. L’importance du bilan OPS

Avant toute intervention, il est fondamental de réaliser un

bilan postural OPS. Cet examen précis, en statique et en dynamique, met en évidence les failles invisibles à l’œil nu : asymétries fines, stratégies compensatoires, décalages sensoriels. Ce diagnostic est la clé d’un traitement réellement personnalisé.

3.6. Prévenir et accompagner

3.6. Prévenir et accompagner

-

Avant : dépister tôt les adolescents déséquilibrés mais non douloureux.

-

Pendant : compléter le port du corset en maintenant la dynamique musculaire.

-

Après : éviter les douleurs chroniques et rigidités en rééduquant la mobilité fonctionnelle.

4. Conséquences psychologiques et apport orthokinésique

La scoliose est aussi une

épreuve identitaire. Le corps change, se désaxe, parfois sous le regard des autres. L’orthokinésie, en redonnant une sensation active de contrôle et d’auto-correction, agit comme un

levier de confiance en soi. Le patient devient acteur, non plus simple spectateur passif de son corset ou de sa chirurgie.

Conclusion : réaligner le corps, rééquilibrer la vie

La scoliose idiopathique reste un défi médical et humain. Elle ne se limite pas à une courbe sur une radio, mais traduit un

déséquilibre d’adaptation globale. Les traitements classiques corrigent, mais contraignent. L’orthokinésie complète, en

réveillant les capteurs, en stimulant les muscles, en libérant les fascias, en rendant la correction active et intégrée.

Et retenons l’essentiel : il ne s’agit pas de faire d’un dos une

tige droite mais rigide, au risque de souffrances futures. L’objectif est de préserver – ou restaurer – un

dos vivant, souple et dynamique, capable de s’adapter sans se déformer.