Depuis des années, je cours régulièrement. Non pas pour la performance, ni pour le chrono, mais pour l’équilibre. Un équilibre entre mouvement et immobilité, entre activité physique et exigences sédentaires du quotidien. Et pourtant, malgré cette régularité, j’ai souvent ressenti une gêne dans les hanches, une tension sourde au niveau des lombaires, ce tiraillement discret mais bien connu de tous, celui qu’on ressent en sortant de la voiture après un long trajet ou après une journée entière passée assis. Une sensation presque banale, mais qui trahit un déséquilibre profond. Jusqu’au jour où j’ai intégré un réflexe simple, mais devenu incontournable : courir… en arrière.

Depuis des années, je cours régulièrement. Non pas pour la performance, ni pour le chrono, mais pour l’équilibre. Un équilibre entre mouvement et immobilité, entre activité physique et exigences sédentaires du quotidien. Et pourtant, malgré cette régularité, j’ai souvent ressenti une gêne dans les hanches, une tension sourde au niveau des lombaires, ce tiraillement discret mais bien connu de tous, celui qu’on ressent en sortant de la voiture après un long trajet ou après une journée entière passée assis. Une sensation presque banale, mais qui trahit un déséquilibre profond. Jusqu’au jour où j’ai intégré un réflexe simple, mais devenu incontournable : courir… en arrière.

Ce qui a commencé comme une expérimentation orthokinésique, un jeu biomécanique presque curieux, s’est transformé en véritable pilier de mon hygiène posturale. À chaque séance de course, je m’accorde désormais un ou plusieurs tronçons de marche ou de course en arrière. Rien de programmé, rien d’obligatoire. C’est mon corps qui décide : dès que je ressens une fatigue dans les muscles profonds, une lourdeur du psoas, un signe d’essoufflement postural, je fais demi-tour. Pas dans ma direction, mais dans ma façon de bouger.

Et à chaque fois, c’est la même sensation : une libération.

Le simple fait d’inverser la foulée relance mon bassin, ouvre mes hanches, stimule mes fessiers. Je sens mes pieds se réancrer dans le sol, mes abdominaux reprendre le contrôle, et mon tronc se réorganiser spontanément. Le psoas, lui, retrouve son espace. Il ne lutte plus. Il respire. Il s’étire en contrôlant, retrouve du tonus sans tension. C’est comme si chaque foulée en arrière venait défroisser ce muscle si souvent victime de nos journées passées assis.

Plus encore, ce rituel est devenu pour moi un antidote immédiat aux périodes prolongées d’inactivité. Lorsque j’ai passé la journée à mon bureau ou lors d’un long trajet, je sais que ma prochaine course ne sera pas « classique ». Je sais qu’elle intégrera une séquence inversée. Ce n’est pas un gadget, c’est une stratégie. Une forme de nettoyage neuromusculaire. Le psoas n’est plus en souffrance. Il coopère.

Mes fessiers, eux aussi, se réveillent. Ces muscles trop souvent endormis, désengagés par la station assise, reprennent vie. La course en arrière leur impose un rôle qu’ils avaient perdu : stabiliser, impulser, amortir. Je sens qu’ils travaillent autrement, plus profondément, plus efficacement.

Ce n’est pas spectaculaire pour un œil extérieur. Mais en moi, c’est une chorégraphie réparatrice qui s’enclenche. Et chaque fois, je repars dans ma course normale plus léger, plus aligné, plus stable.

Je ne prétends pas que ce rituel est universel. Mais je suis convaincu qu’il est puissant. Et surtout, accessible. Il ne demande ni matériel, ni préparation spécifique. Il demande juste d’écouter son corps, de respecter ses signaux, et d’oser faire un pas… en arrière.

C’est souvent là, dans les détours, que l’on retrouve le chemin le plus juste.

Un geste ancestral, une logique fonctionnelle

La marche en arrière n'est pas une invention moderne. Elle est intuitivement présente chez l'enfant qui explore son environnement moteur, mais aussi dans certaines pratiques martiales asiatiques, les arts traditionnels du mouvement ou encore dans la rééducation neurologique moderne. À première vue, ce geste peut paraître déroutant, voire inutile. Pourtant, c'est précisément sa nature inhabituelle qui en fait un outil thérapeutique si puissant.

À chaque pas en arrière, une mécanique neuromusculaire différente se met en place. Le schéma moteur s'inverse : la jambe arrière, en extension contrôlée, impose une mobilisation active du psoas en amplitude d’allongement. Ce simple fait biomécanique inverse les tensions habituelles de la marche en avant où le psoas est majoritairement utilisé en raccourcissement. Cela permet de le désengorger, de lui redonner du tonus dans la piste longue, et de réveiller des circuits neuronaux souvent sous-utilisés chez les personnes sédentaires.

Ce déplacement à contre-courant devient alors un jeu d’équilibre, une réinitialisation sensorielle, un moyen de reconnecter les chaînes profondes, notamment celle du psoas-diaphragme-transverse. Loin de toute artificialité, la marche en arrière nous oblige à redevenir attentifs à notre corps, à notre axe, à nos appuis. Elle met le corps au défi d’adapter ses appuis, de redresser sa colonne, de synchroniser le bassin et la respiration. En cela, elle dépasse la simple correction posturale : elle réactive une motricité consciente.

Une efficacité validée par la littérature scientifique

Une efficacité validée par la littérature scientifique

Une revue systématique publiée en 2022 dans l’

Asian Pacific Journal of Health Sciences a évalué l'impact de la marche en arrière chez des jeunes adultes souffrant de lombalgies non spécifiques. Elle conclut que ce protocole, utilisé seul ou en complément d’exercices classiques, permet une réduction significative de la douleur, une augmentation de la force musculaire (notamment lombaire et abdominale), et une amélioration de la mobilité de la colonne lombaire. D’autres recherches démontrent également une amélioration de l’équilibre, de la proprioception, et même une stimulation cognitive par l’inversion des schémas moteurs habituels.

Une mise en tension utile et protectrice

Une mise en tension utile et protectrice

Lorsque nous marchons en arrière, nous invitons nos tissus à sortir de leurs habitudes. Le psoas iliaque, souvent figé dans une posture de défense à cause de la position assise prolongée, retrouve dans cette activité une occasion précieuse d'être sollicité dans sa piste longue, c'est-à-dire en extension. Ce mode d'activation mobilise sa composante élastique, améliore la vascularisation intramusculaire et libère les fascias qui l'entourent.

Mais surtout, la marche arrière réveille ses capacités proprioceptives. Chaque pas devient un challenge d'équilibre : il faut réguler la trajectoire, sentir le contact au sol, anticiper l'espace sans le voir. C'est une gymnastique posturale complète, mobilisant non seulement les muscles mais aussi le système nerveux central. Le cerveau, bousculé dans ses automatismes, doit recalibrer la coordination, ce qui stimule les aires motrices profondes et améliore la synchronisation intermusculaire.

Sur le plan postural, le recul libère le bassin de son antéversion chronique. Il favorise la co-contraction naturelle entre le psoas et les fessiers, entre les fléchisseurs de hanche et les muscles abdominaux, rétablissant ainsi une tension équilibrée sur la colonne lombaire. C’est une rééducation implicite, douce mais puissante, qui respecte la logique du corps.

Un antidote quotidien à la position assise

Passer plusieurs heures assis, c’est comme imposer au psoas une crampe permanente. Il est raccourci, inactif, et perd sa capacité à s’allonger. Il se rigidifie, se fibrose parfois, et finit par imposer sa contrainte au reste du corps. C’est ainsi que se construisent de nombreuses douleurs lombaires, inguinales, ou pelviennes.

Face à cela, la marche arrière apparaît comme une solution naturelle, sans contre-indication, accessible à tous, et remarquablement efficace. Il n’est pas nécessaire de marcher des kilomètres : 10 à 20 mètres bien faits suffisent au début. Il s’agit moins de volume que de qualité. Une posture droite, un regard à l’horizontale, un placement du pied précis, et une respiration ample sont les vrais critères d’efficacité. À mesure que le corps s’adapte, la distance peut être augmentée progressivement jusqu’à 50 mètres ou plus.

Dans une perspective orthokinésique, on veille aussi à la qualité des appuis plantaires : pieds nus ou avec des activateurs plantaires dynamiques en cas d’instabilité. L’objectif est d’activer les capteurs sensoriels du pied pour renforcer la chaîne ascendante, souvent défaillante en cas de déséquilibre du psoas.

Il est important de noter qu’une vigilance particulière doit être accordée à la sécurité, notamment à la protection de la nuque. Le réflexe naturel de tourner fréquemment la tête pour vérifier l’espace derrière soi peut entraîner des tensions cervicales, surtout chez les personnes présentant une fragilité de la région cervicale ou une mauvaise mobilité du rachis supérieur. Il est donc préférable de pratiquer la marche en arrière dans un environnement dégagé, plat et sécurisé, où l'on peut évoluer en toute confiance sans avoir à solliciter en excès la rotation cervicale.

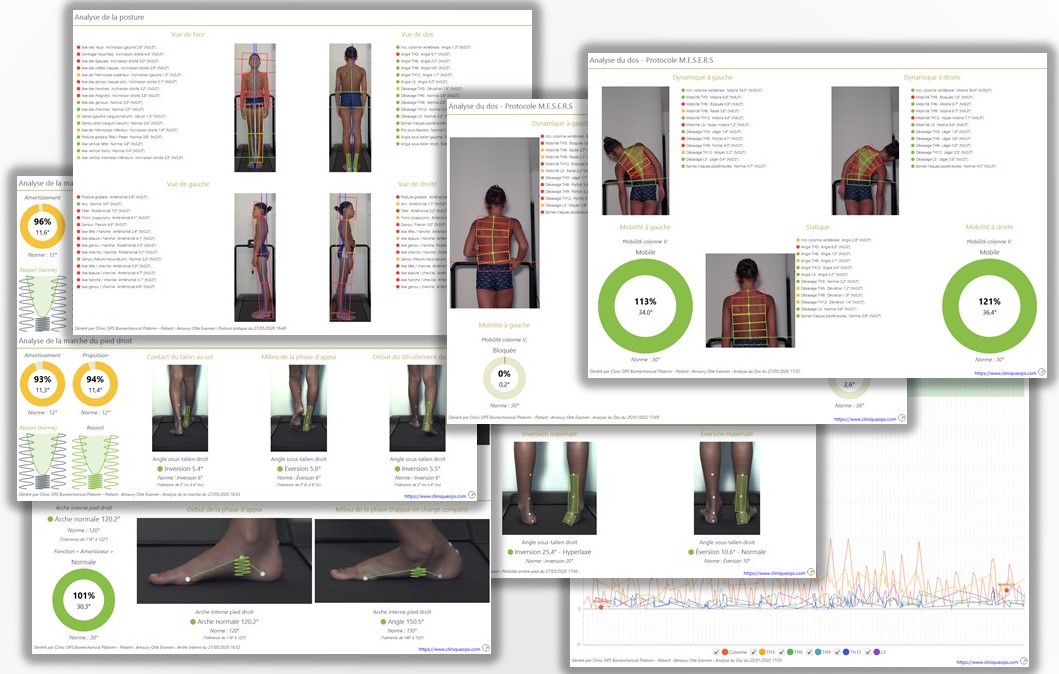

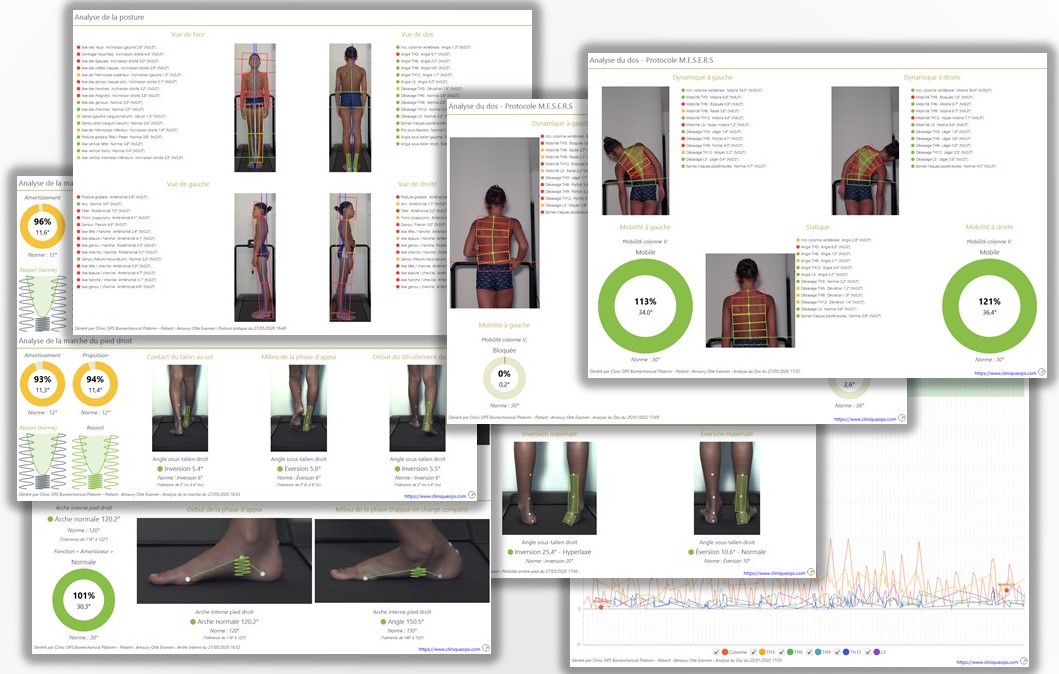

Un bilan postural OPS...pour éviter de faire des bêtises !

Un autre point essentiel est la nécessité d’un bilan postural complet avant de recommander ou de pratiquer régulièrement la marche en arrière. En effet, une évaluation posturale dynamique, comme celle proposée dans le protocole OPS, permet de déterminer si le corps est en mesure d’intégrer ce type de sollicitation sans créer de compensation. Le bilan permet d’identifier les facteurs posturaux perturbateurs : instabilité plantaire, faiblesse des fessiers, déficience abdominale, déséquilibres oculomoteurs ou mandibulaires, qui, s’ils ne sont pas pris en charge, pourraient conduire à une mauvaise adaptation du corps à cet exercice. Adapter l’introduction de la marche arrière au profil postural du patient est la garantie d’un résultat durable et sécurisé.

La course en arrière : amplifier les effets moteurs et neuromusculaires

La course en arrière : amplifier les effets moteurs et neuromusculaires

Si la marche en arrière rééduque la posture, la course en arrière (backward running) la dynamise. Cette variante exige davantage de coordination, de tonus musculaire, de stabilité articulaire. Elle mobilise intensément les fléchisseurs de hanche, les extenseurs de hanche (notamment les fessiers) et les muscles stabilisateurs du tronc.

Des études récentes ont démontré que la course arrière augmentait la dépense énergétique jusqu’à 30 % de plus que la course avant, à intensité équivalente. Elle oblige aussi à freiner activement chaque foulée, sollicitant les muscles en excentrique, ce qui est excellent pour améliorer la résistance à l’effort, l’amortissement articulaire, et la force spécifique du psoas en mode contrôle de l’extension.

Elle est particulièrement utile en réathlétisation après tendinopathie du psoas ou syndrome du fémoro-acétabulaire. Elle permet de restaurer un schéma moteur protecteur, de redonner du ressort au bassin, et d’augmenter la coordination neuro-motrice entre les différents groupes musculaires.

Bénéfices complémentaires validés par la littérature

-

Activation du psoas dans sa piste longue (contrôle excentrique)

-

Stimulation de la chaîne postérieure (fessiers, mollets, ischios)

-

Réduction des douleurs lombaires chroniques

-

Amélioration de la stabilité posturale et de la proprioception

-

Augmentation de la dépense énergétique et de la capacité cardio-respiratoire

-

Reprogrammation motrice utile en rééducation post-traumatique

Durant la marche en arrière, les mollets travaillent beaucoup plus. Il faut être prudent et très progressif. Le bilan Postural OPS aide à quantifier la force des muscles des mollets.

Conclusion : un pas en arrière pour libérer la posture

Durant la marche en arrière, les mollets travaillent beaucoup plus. Il faut être prudent et très progressif. Le bilan Postural OPS aide à quantifier la force des muscles des mollets.

Conclusion : un pas en arrière pour libérer la posture

Il n’y a rien de plus simple que de marcher. Et pourtant, marcher en arrière demande une conscience du mouvement que nous avons perdue. En réintégrant ce geste dans nos routines, nous réveillons des circuits moteurs oubliés, redonnons au psoas son rôle de stabilisateur axial, et rétablissons un dialogue corporel cohérent.

La marche et la course en arrière ne sont pas des lubies thérapeutiques, mais des stratégies efficaces, naturelles, et profondément logiques. Dans une approche orthokinésique, elles s’intègrent parfaitement dans un protocole de correction fonctionnelle global, alliant activateurs plantaires, gainage dynamique, respiration et rééducation neuro-sensorielle. À l’heure où tant de douleurs chroniques trouvent leur origine dans l’inactivité ou l’inconscience du geste, revenir à cette forme de locomotion inversée est peut-être l’un des moyens les plus puissants de rétablir l’équilibre. Pas à pas. En arrière, pour mieux avancer.

Résumé : Je vous partage ici une pratique devenue essentielle dans mon quotidien de thérapeute et de coureur : intégrer la marche en arrière à mes séances de course. Chaque fois que je sens une fatigue posturale, une lourdeur dans le psoas ou une gêne dans les hanches, surtout après une journée assise, je fais un tronçon en marche ou course arrière. C’est devenu pour moi un réflexe simple, naturel, mais redoutablement efficace pour délier mes hanches, relancer mes fessiers et remettre mon corps dans son axe. Ce geste, pourtant anodin, m’a permis d’éviter les tensions chroniques liées à la sédentarité. Il stimule le corps autrement, travaille le psoas dans sa piste longue, et redonne de la fonction là où il y avait de la raideur. Je ne cherche pas la performance, mais l’équilibre postural durable. Je vous invite à essayer, même quelques mètres à la fois : vous verrez, c’est surprenant, efficace… et libérateur.

Mon rituel postural devenu indispensable, une antidote naturelle à la sédentarité moderne, la marche en arrière !

Bibliographie

-

Flynn, T.W., et al. (2018). The role of the psoas major in movement and stabilization of the lumbar spine. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.

-

Grevill, A.G., et al. (2020). Backward walking: a systematic review of its influence on balance, gait, and functional mobility in health and disease. Gait & Posture, 82, 172–180.

-

Kim, M.Y., et al. (2017). Effects of backward walking training on balance and mobility in individuals with chronic stroke: a randomized controlled trial. Journal of Physical Therapy Science, 29(6), 1087–1091.

-

Alghadir, A.H., et al. (2016). Effect of backward walking on balance and mobility in elderly: A randomized controlled trial. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(17), 3726–3731.

-

McCurdy, K., et al. (2021). Comparison of muscle activation during forward and backward running in trained athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(2), 501–509.

-

Yong, M.S., et al. (2015). Effect of backward walking on the activity of the spinal extensor muscles during gait. Journal of Physical Therapy Science, 27(3), 799–801.

-

Hewett, T.E., et al. (2015). Neuromuscular adaptations and the psoas in the regulation of pelvic posture and locomotion. Clinics in Sports Medicine, 34(2), 199–210.

-

Choi, J.H., et al. (2016). The effects of treadmill backward walking training on gait parameters in patients with stroke. Annals of Rehabilitation Medicine, 40(2), 287–295.

-

Weiss, J., et al. (2021). Influence of running direction on lower limb biomechanics and performance output: A biomechanical and neuromuscular review. International Journal of Sports Medicine.

-

Liebenson, C. (2020). The psoas paradox: evaluating the role of the iliopsoas in low back dysfunction. Dynamic Chiropractic Journal.

-

Pardeep, K., et al. (2022). The Effects of Retro-Walking in Non-Specific Low Back Pain among Young Individuals: A Systematic Review. Asian Pacific Journal of Health Sciences, 9(3), 151–155.

-

UCLA Health. (2024). Walking backward may have link to increased cognition. https://www.uclahealth.org

-

Cleveland Clinic. (2024). Benefits of Walking Backwards. https://health.clevelandclinic.org

-

Time. (2024). Why walking backward may be a smart health habit. https://time.com

-

Verywell Health. (2024). Walking Backwards: Benefits and Safety. https://www.verywellhealth.com

Durant la marche en arrière, les mollets travaillent beaucoup plus. Il faut être prudent et très progressif. Le bilan Postural OPS aide à quantifier la force des muscles des mollets.

Durant la marche en arrière, les mollets travaillent beaucoup plus. Il faut être prudent et très progressif. Le bilan Postural OPS aide à quantifier la force des muscles des mollets.